気がついたら2024年どころか2025年も半分過ぎていた。

というわけで、直近1年分をまとめて紹介する。

今回は5冊に絞り込んだ。

2024年下半期から2025年上半期に読んで面白かった本

気がつけばまた1年が経っていたので、急いで書かなければと思いながら必死に書き上げた。さて、なぜ今年はこんなことになっているのか。理由は分かりきっている。AIのせいだ。AIを触るのが楽しくて、かなりの時間を取られてしまっている。生産性を高めようとして、むしろ下がっているような感覚すら面白い。

もう一つの理由は、週刊プレイボーイの連載だ*1。気がつけば連載は続き、今や全部で37回も掲載されている。我ながらなかなかの継続ぶりである。

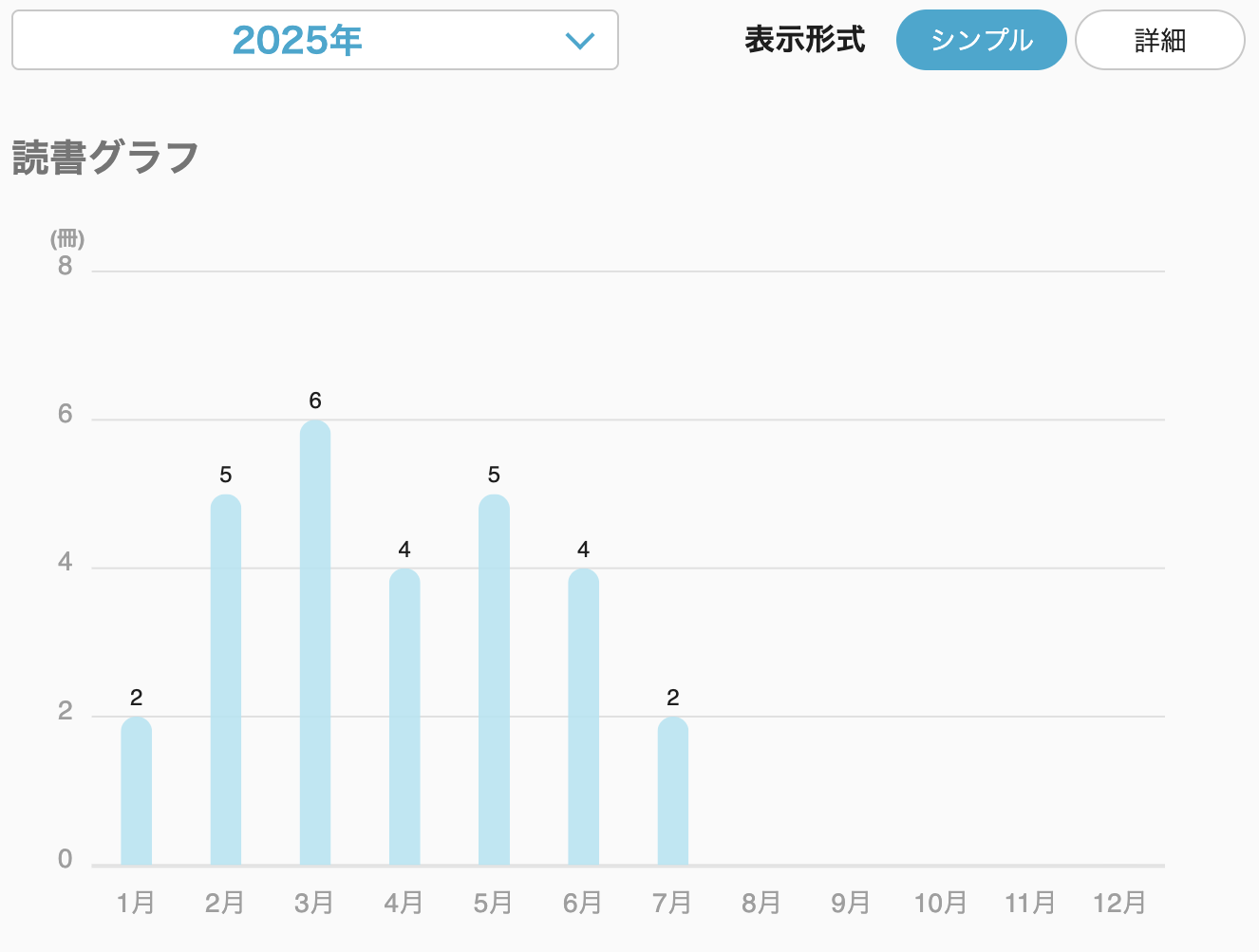

そういうわけで、読んだ本の数も比較的少ない。2024年下半期に読み終えた本は43冊だったが、2025年上半期はさらに減って26冊になった。これは本当に減っている。

しかし、面白い発見もあった。読む本の数が絞られたことで、一冊一冊の繋がりが、これまで以上にはっきりと見えてきたのだ。この記事で紹介するのは、単なる面白い本ではない。この混沌とした時代をどう生きるか、そのヒントとなる5冊である。

1. NEXUS 情報の人類史

なぜ今、『NEXUS』を読むべきなのか。AIが日常に浸透し、何が真実か見えにくくなった現代において、我々は情報の奔流にただただ翻弄されている。この本が重要なのは、その混乱の正体を、歴史的な視点から構造的に解き明かしてくれるからに他ならない。

本書で特に俺が感心したのは、現代のネット炎上と全く同じ構造を持つ「魔女狩り」を分析の俎上に載せている点だ。俺自身、以前から魔女狩りに注目していたが*2、その核心は二つの要素の組み合わせにあると考えていた。一つは「社会正義の暴走」。そしてもう一つが「印刷というテクノロジー」*3だ。人々の正義感が、新しい情報技術によって増幅・拡散される時、社会は狂気に陥る。

ハラリの分析も、この点で俺と同じ方向を向いている。だが、さすがはハラリ、その踏み込み方が違う。彼は単なる社会現象としてではなく、「真実の探求」と「社会秩序の維持」という、人間社会が常に抱えるジレンマとしてこの問題を捉え直す。魔女狩りでは、後者が優先されるあまり、ネットワークが持つはずの自己修正機能が麻痺し、存在しないはずの「魔女」という共同主観的現実が暴走したのだ、と。

この魔女狩りの構造が、現代のAIの問題と不気味に重なるのだ。本来、自由な情報ネットワークは、デマのような間違った情報(寿命は短いが繁殖力は高い「r戦略種」)を淘汰し、時間をかけて検証された真実(寿命は長いが繁殖力は低い「K戦略種」)を生き残らせる力を持つはずだった。

しかし、AIはこの生態系を根底から破壊する。人間を騙せるもっともらしい嘘を、ゼロコストで、ウイルスのように大量生産できるからだ。一つの嘘が消える前に、AIが百の嘘を新たに生み出す。嘘の「生産速度」が、その「寿命の短さ」を圧倒してしまう。こうなると、ネットワークの自己修正機能は完全に破綻するのだ。

ここで重要なのが、魔女狩りもAIによる情報の氾濫も、必ずしも誰かの明確な「悪意」から始まっているわけではない、という点である。正義感の暴走、注目されたいという承認欲求、あるいはAI自身が生成したもっともらしい幻想(ハルシネーション)。そうした「悪意なき動機」が、情報技術という仕組みと結びつくことで、社会の信頼基盤を崩壊させるほどの、巨大な災厄を引き起こす。

この本は、我々が直面する危機の正体が、特定の誰かではなく「システム」そのものにあることを教えてくれる。もちろん、ハラリの議論には単純化しすぎな点もあるだろう。だが、この構造的な視点なくして、これからの情報社会を生き抜くことはできないのではないか。

2. ヴィクトリア朝時代のインターネット

新しい情報技術は、決まって同じような社会の混乱と熱狂を生み出す。歴史はその繰り返しだ。『ヴィクトリア朝時代のインターネット』は、その歴史のパターンを驚くほど正確に描き出した、ある種の「予言の書」と言える一冊だ。

タイトルだけ見ると、単に「昔も似たようなことがあった」というアナロジーだと思うかもしれない。だが本書の面白さは、単なる現象の類似性を超え、その「システム」自体が驚くほど現代のインターネットに近かったことを明らかにしている点にある。

なぜ、電信が「インターネット」と呼べるのか。それは、電信網が各国の独立したネットワークを、「モールス符号」という共通プロトコルで接続し、「万国電信連合(ITU)」*4という国際管理機関を通じて相互接続された、正真正銘の「ネットワークのネットワーク」だったからだ。この構造的な類似性こそが、本書の議論の根幹を成している。

そして、システムが似ているからこそ、そこで起きる現象もまた驚くほど似通ってくるのだ。電信オペレーターたちが独自の俗語*5を交わすオンライン・コミュニティ。情報を悪用したサイバー犯罪の横行。「情報が多すぎて休む暇もない」というビジネスマンの嘆き。これらは全て、19世紀に一通り起きていたのである。見ず知らずの男女が電信越しに恋に落ち、結婚したという話に至っては、微笑ましくも、その本質が現代と地続きであることを教えてくれる。

だが、この予言が完璧でないところに、本書のもう一つの面白さがある。歴史は繰り返すが、全く同じではない。電信とインターネットの間には、一つだけ決定的な違いが存在するのだ。

それは、圧倒的な「データの量」である。電信は、あくまで人と人を繋ぐ通信技術だった。しかしインターネットは、その段階を遥かに超え、それ自体が巨大な「データ生成エンジン」へと進化した。そして、その膨大なデータを燃料とすることで、AIという「次の技術」を自己生成するに至ったのである。

この本を読むことで、我々は歴史のパターンから学ぶ冷静な視点と、現代が直面する問題の真の特異点とを、同時に手に入れることができる。予言の書を読み解く面白さは、そこにあるのだ。

3. 傷つきやすいアメリカの大学生たち 大学と若者をダメにする「善意」と「誤った信念」の正体

この本で描かれる「炎上」の本当に恐ろしい点は、それがネットの世界から始まらないことだ。日本の炎上がネットでの非難に端を発し、その余波が現実世界に及ぶのとはワケが違う。本書で描かれるのは、言論の自由が最も守られるべきはずの大学で、リアルな脅迫や暴力を伴って、最初から現実世界で発生する、より悪質な魔女狩りの姿なのだ。

しかも、その引き金を引くのは、誰よりも自分たちを「正義」だと信じ、差別に反対し多様性を守ろうとする学生たち自身である。彼らは善意から、自らの信念とは真逆の、異論を許さない不寛容な行為に走る。この構造こそが、現代の魔女狩りの本質であり、そのヤバさの核心なのである。

本書が描くエバーグリーン州立大学の事件は象徴的だ*6。ある教授が、大学のイベントの変更に丁寧な言葉で懸念を表明しただけで、「人種差別主義者」の烙印を押され、学生たちに授業を占拠され、身の危険を感じてキャンパスから避難せざるを得なくなる。これが、正義の名の下に行われたというのだから、もはや狂気としか言いようがない。

なぜ、こんなことが起きるのか。本書によれば、その根底には「自分の不快な感情は常に正しい」「世界は善と悪に二分される」「困難な経験は人を弱くするだけだ」という、三つの致命的に誤った信念(=大いなる不真実)があるという。この歪んだ正義感が、異論を唱える者を「悪」として物理的に排除しようとする行動を正当化してしまうのだ。

日本でも、正義感を振りかざしたネットリンチは日常茶飯事だ。この本は、その行き着く先にある、恐ろしい未来を我々に見せつけてくれる。これは対岸の火事ではない。その罠の構造を理解し、自らが加害者にも被害者にもならないために、我々は本書から学ばねばならないのだ。

4. 男はなぜ孤独死するのか

いつだったか、「45歳独身男性は狂う」という説がネットで話題になったことがある。これに対して、多くの人が「狂わないためには結婚すればいい」と安易に結論づける。確かに統計的に見れば、男性の独身は健康リスクと相関している。しかし、本書が突きつけるのは、「結婚さえすれば安心」という安直な希望を無慈悲に打ち砕く、厳しい現実だ。

著者の父親は、結婚し、子供にも恵まれ、ビジネスで成功し富も地位も手に入れた、いわゆる「成功者」だった。だが、彼は自殺した。著者は断言する。父を殺したのは「友人がいないこと」だった、と。家族旅行に行っても、彼は「群衆の中の孤独」にいた。彼に足りなかったのは、妻や子供ではなく、何でも話せる「友人」だったのである。

ネット言説は「独身か既婚か」という二元論に飛びつきがちだが、問題の核心はそこではない。本書は、孤独を殺す唯一の武器は「友人の継続的なメンテナンス」と「失われた際の補充」という、極めて地道な努力だけだと説く。

スウェーデンの研究によれば、一人の配偶者との関係よりも、複数の友人関係を持つ方が、心臓発作のリスクを遥かに低減させるという*7。その効果は、なんと禁煙に匹敵する。銀の弾丸などないのだ。人間関係というポートフォリオを、いかに多様に、そして継続的に築いていくか。重要なのはそれだけである。

ではなぜ、特に男性はそれが苦手なのか。著者は、男性が学生時代に努力せずとも友人ができる環境に「甘やかされ」、関係維持のスキルを学ばないまま社会に出てしまうことを指摘する。仕事という分かりやすい成功に夢中になるあまり、最も重要な資産である友人関係のメンテナンスを怠り、失われても「補充」しようとしない。その結果、静かに、しかし確実に孤独という名のクレバスに滑り落ちていくのだ。

俺自身、独身で、休日は記事を書くことに時間を費やしている。本書が描くパターンそのものだ。この本は、性別を問わず、安直な二元論に逃げることなく、長期的な人生において人間関係という厄介だが不可欠なものとどう向き合うべきか、その実践的な知恵を与えてくれるのである。

5. 「怠惰」なんて存在しない 終わりなき生産性競争から抜け出すための幸福論

この本は、俺のような、つい生産性を高めることに夢中になってしまう人間にとって、破滅を避けるための必須知識を教えてくれる一冊だ。

「やる気が出ないのは怠けている証拠だ」――社会はそう言って俺たちを追い立てる。だが本書は、その風潮に明確に「ノー」を突きつける。「やる気が出ない」のは怠惰なのではなく、心身が発する極めて重要なアラームなのだ、と。眠い時に身体が睡眠を求めるのと同じ、生理的な信号なのである。

このアラームを無視し続けた結果どうなるか。著者のデヴォン・プライス自身が、その最高の証明だ*8。著者はかつて、研究、執筆、社会運動、人付き合いの全てを完璧にこなす超生産的な人物だった。だが、博士号取得を目前にした無理がたたり、その後1年近く、原因不明の極度の疲労と悪寒に苦しめられ、全ての活動を停止せざるを得なくなった。

これこそが、この社会が信奉する「生産性」という名の虚構の正体だ。俺に言わせてもらえば、現代は誰もが体を壊すまで働き続ける、ルールなき「ドーピング競争」のようなものだ。そして、その競争の根底には、「怠惰の嘘」という強力な虚構(フィクション)が存在する、と著者は言う。

- 人の価値は生産性で測られる。

- 身体が発する限界のサインは無視しろ。

- もっとできるはずだと、際限なく自分を追い立てろ。

この虚構を信じ込むことで、我々は仕事にのめり込み、友人関係のメンテナンスのような、人生にとってより重要なものを犠牲にしていく。それは、前の章で見た「孤独」への道と、驚くほどよく似ている。

もちろん、ただ休めば全てが解決するわけではないだろう。だが、この本が重要なのは、単なるライフハックではなく、「成果主義」という価値観そのものから距離を置く思考法を提示している点だ。頑張ること自体が目的化し、幸せになるための手段だったはずのものに自分が破壊される前に、この本を読んでアクセルを緩めること。それこそが、この複雑な時代を生き抜くための、最後の鍵となるのだ。

終わりに

こうして5冊を並べてみると、面白い発見がある。一見バラバラな本を読んでいるつもりでも、結局、その時々の自分の関心事が色濃く反映された、2つの大きなテーマに収斂していくのだ。

一つは、情報技術が作り変えた「社会システム」そのものの危うさ。そしてもう一つは、その巨大なシステムの中で、一個人がどう生き抜くかという「個人の生存戦略」である。このマクロとミクロの視点が、この一年の俺のテーマだったようだ。

ところで、本しゃぶりの更新は久々となったが、情報発信そのものは継続的に行っている。

最初に書いた通り、週刊プレイボーイの隔週連載も続いている。今週号にも記事が載っているので、気になったら読んでほしい。

また、noteのメンバーシップでは、ブログには書かない、より個人的な思索や、今回のような書評の元ネタに触れることもある。

2023年下半期から2024年上半期に読んで面白かった本

*2:それこそ去年は『魔女狩りのヨーロッパ史』を取り上げている 直近1年間で読んで面白かった本10選 (2023年下期 - 2024年上期) - 本しゃぶり

*3:Misinformation: how the printing press fuelled witch trials

*4:Overview of ITU's History (1)

*5:Nineteenth-Century Textspeak — The Public Domain Review

*6:Bret Weinstein, Evergreen State College – Campus Speech

*7:Lack of social support and incidence of coronary heart disease in middle-aged Swedish men - PubMed

*8:Laziness Does Not Exist. Psychological research is clear: when… | by Devon Price | Human Parts

![週プレNo.29 7/21号 [雑誌] 週プレNo.29 7/21号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51ttgJYBmIL._SL500_.jpg)